こんにちわぁ おととい浦安から二カ月ぶりに戻ってきました。夏草が繁茂しているので、昨日は朝の5時か9時まで草刈りをしました。刈払機の笹刈り刃を研いで今日に備えたのですが、雨ふりなので、止めにして、ひらりんの森遊歩道を歩いてみました。

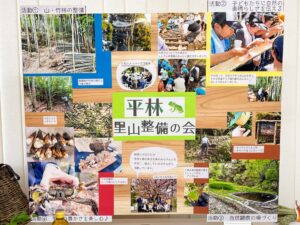

私が留守の間も、メンバーが草刈りなどの手入れをしてくれていたようです。

カエル池には、まだモリアオガエルのオタマジャクシがいました。水芭蕉の株を増やそうと、おおば会長が頑張っています。この苗は実生2年目の水芭蕉です。モリアオガエルが卵をつけた令法(りょうぶ)の枝は穂状花序の白い花をつけていました。

カエル池の脇に「遊歩道入口」の案内板を立てました。ここから登坂になります。尾根をこえて県道に出る全長500メートルほどのコースです。5歳の子どもたちも元気に登っていきます。

この階段を上ったところに富山市八尾町のしんでん保育園の子どもたちがシイタケを栽培しています。

子どもたちが菌駒を打ち込んだ木は、椎茸が生えてくるのは来年になるでしょう。いまは眠りのなかです。

きのこの森には、大きなキノコ サルノコシカケがあります。うちわよりも大きなものもあります。ここまで大きくなるには10年近く掛かっています。そこから急な登りになります。

急な坂を登り切ると尾根に出ます。尾根には、落ち葉が積もった古道があります。今は通る人も絶えましたが、固い砂岩の岩山の尾根には何百年もかけて人馬によって削り取られた古道です。山の尾根筋には、集落を結ぶ村道が網目のように繋がっていました。その一端を今も見ることができます。ここから案内に従って下山します。

自然林の素顔を感じられるように、急斜面に道をつけました。ここだけはロープも張りました。町の子どもたちも、ここまでくると山歩きも慣れて、スイスイ下りていきます。

この遊歩道は、令和4年5月に公開しました。すでに保育園児、小学生、家族連れ、友だち同士など多くの方が散策にいらっしゃいました。どなたでも、自由に散策できます。ただし、ここは整備された公園ではありません。危険もともないます。今は山の近くに居ても、里山の自然な姿に触れる機会はなくなりました。

ここを公開したねらいは、木立を吹く風の心地よさ、おおくの命を育む森のふところのふかさ、新鮮な酸素をつくり、雪や雨に命を吹き込み田畑をうるおす清流にする森、そんな里山を五感で感じられたらいいなぁという思いからです。

この夏も、多くの子どもたちがやってきます。それぞれが里山と会話をしながら、何かを感じとってくれたらと、見守っています。

ブログ村 里地里山ランキングに参加中です♪

コメント